【的野副校長レポート】教職員が探究教育を「自分ごと」にする2部制研修:佐藤真久教授と挑む「共創科」の未来

2025年10月20日、本校は今年度第3回目となる職員研修を純真学園大学さくらホールにて実施いたしました。

探究のプロフェッショナル、佐藤真久教授

講師には、昨年度から全4回の職員研修を通じて本校の教育改革に深く携わっていただいている、東京都市大学大学院 佐藤真久教授をお招きいたしました。佐藤教授は、探究分野の第一人者であり、今年度からは本校の「探究教育アドバイザー」にも就任していただいております。

【佐藤真久先生に関する過去の記事はこちら】

・令和6年度第1回職員研修レポート

職員研修「VUCA時代を生き抜くための探究心とは?」 | 純真高等学校

・令和6年度第2回職員研修レポート

職員研修レポート 「純真未来共創新聞」作る

・令和6年度第3回職員研修レポート

佐藤教授も絶賛!未来と過去を繋ぐ純真高校の職員研修

・令和6年度第4回職員研修レポート

【職員研修#4】探究する教職員たちの挑戦 ビジョンからプロジェクト策定へ | 純真高等学校

・文部科学省「高校コーディネーター研修」参加レポート

【研修参加レポート】文科省委託「高校コーディネーター全国プラットフォーム構築事業」 | 純真高等学校

・佐藤真久先生が本校「探究教育アドバイザー」に就任

東京都市大学の佐藤真久教授が本校の「探究教育アドバイザー」に就任! | 純真高等学校

また、本研修は、初の試みとして、本校が主催する「純真『探究×DX』コンソーシアム」のメンバーである祐誠高校様からも、教頭先生と普通科長の先生にご参加いただき、学校や立場を越えた「探究モード」への挑戦となりました。

なぜ2部制研修を実施したのか:対外発信の「自分ごと化」

今回の研修は、以下の明確な狙いのもと、2部構成で実施いたしました。

【第1部】中学校向け説明会リハーサル:新学科「共創科」の対外発信レビュー

私は、新学科「共創科」に関する説明会リハーサルを「全教職員参加の研修に組み込む」という異例の構成を企画しました。この意図は、単なる情報共有にとどまりません。

- 全教職員による理解の統一と「ブラックボックス化」の防止: 「共創科」の教育コンセプト、生徒が達成する学習成果、進路実現への道筋、そして求める生徒像(アドミッションポリシー)といった「対外的にどのように発信する予定なのか」を本校の全教職員が知る機会とすることで、一部の部署のみで情報が完結してしまう「ブラックボックス化」を防ぎ、全校的な共通認識を形成したいと考えました。

- 外部視点による客観的なレビューとプレゼンの改善: 外部有識者である佐藤教授に、本校教員のプレゼンテーションを客観的にレビューいただくことで、内部の視点だけでは気づけない盲点や、より説得力・整合性のある説明構造に関する示唆に富む助言をいただき、対外発信の質を高めることに繋げたいと考えました。

【第2部】佐藤教授による講演・研修:「探究モード」の再考

第1部で「共創科」という具体的な教育内容とその対外的な役割を認識した前提を踏まえることで、第2部の佐藤教授の講演が、本校教職員にとって、より「自分ごと」と捉えることのできる研修になると考えました。

卓越したファシリテーションで深まる理解

この意図と狙いは、佐藤教授の卓越したファシリテーションと示唆に富む洞察によって見事に実現いたしました。第1部のプレゼンに対するフィードバックは、教職員の主体的な発言を促す「呼び水」となり、第2部のグループワークでは、祐誠高校の先生方を含む多様な参加者が混在する形式(グループを2回入れ替わり)を採用することで、深い対話が生まれました。

ここからは、実際に行われた研修の様子をレポートします。

新学科「共創科」の理念と佐藤教授によるレビュー(第1部)

第1部では、「共創科」の核となる理念が本校教員から共有されました。

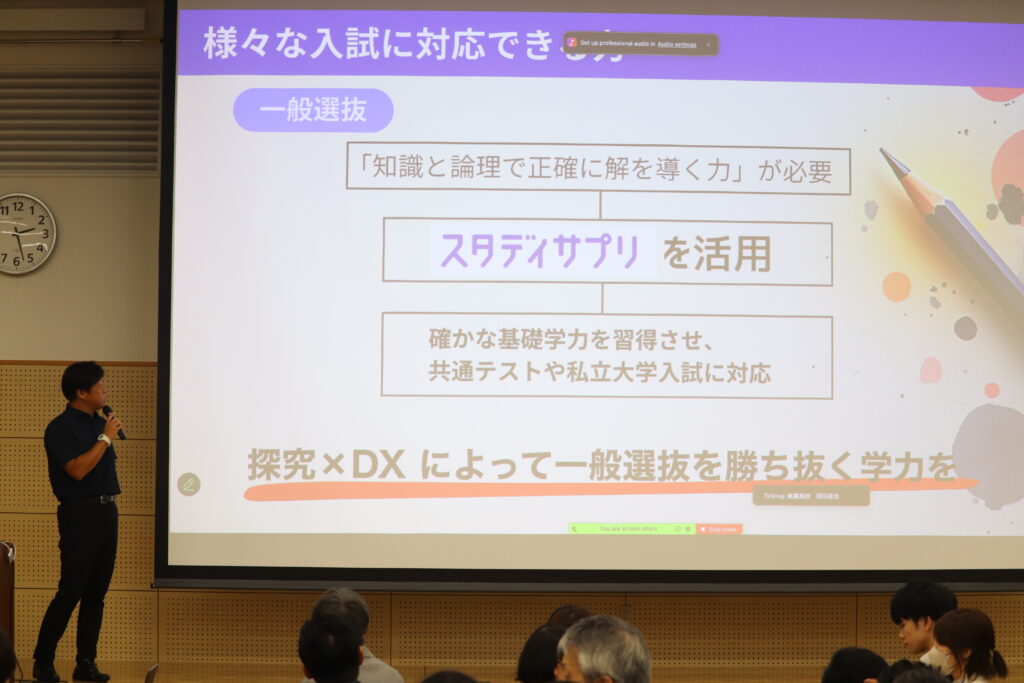

「共創科」は、複雑化する現代社会 に対応するため、「共創」(互いの違いを活かし、他者と共に新しい価値を生み出す営み) と、「自律」(変化や迷いの中で自分らしく考え、自分の生き方や学び方を自らの手で描き、社会でどう生かすかを考えること) のサイクルを重視します。これは、将来、大学や企業が求める「自律して学び、他者と共創する人材」 の育成を目指すものです。

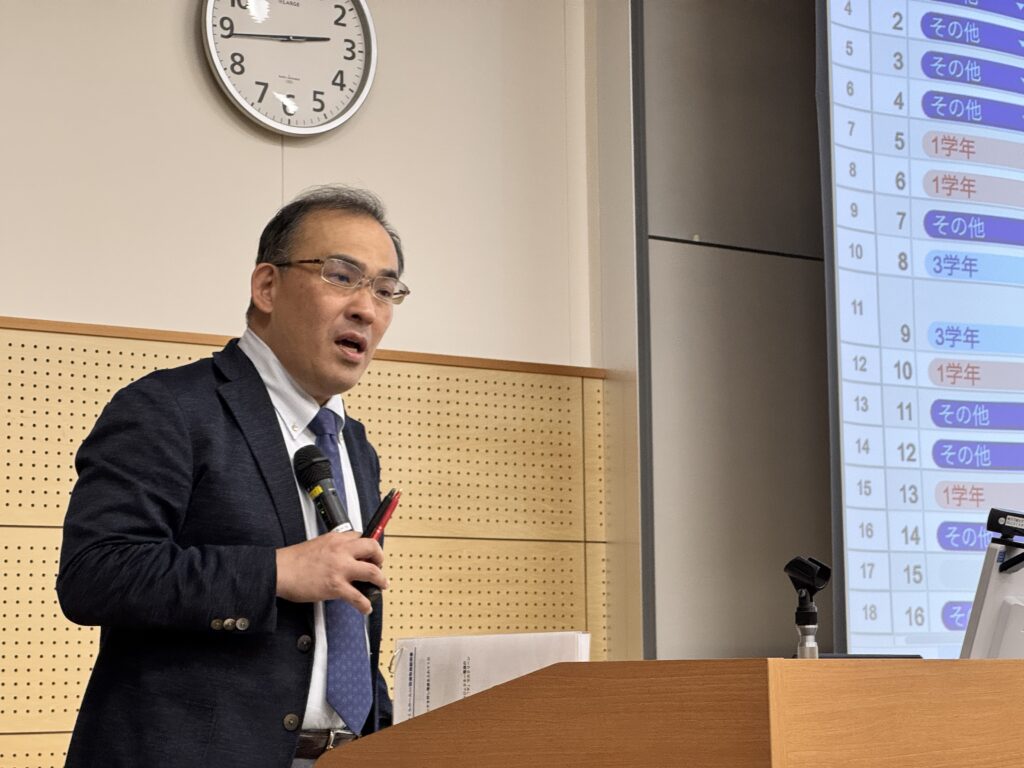

共創科では、従来の特進コースが大学受験を主目的としていたのに対し、「大学卒業後の未来」を見据えたカリキュラムとなっており、基礎学力に加え、特に以下の「5つの力」の育成を目指します。

- 自分を知り動かす力

- 考えを深める力

- 情報を使いこなす力

- 多様な人(他者)とつながる力

- 人(他者)と創り出す力

これらの実践の場として、生徒が法人登記を行い地域や企業の課題解決に挑戦する「高校生株式会社」を活動の中核に据えています。

佐藤教授は、このカリキュラムデザインについて、「5つの力」が自己(自分)、他者(人)、ツール(情報)のバランスを取ってデザインされている点を高く評価されました。また、探究活動の成果は、単なる活動実績に留まらず、実際に進路指導で重視される「評定平均」(学校での学習成績)と連動しており、探究と基礎学力は「二項対立ではない」という重要な視点をご指摘いただきました。

さらに、本校の自己推薦型入試 が、高度な知識ではなく、「思考力」や「協働力」、「自己探究力」を評価する内容となっている点 が、予測不可能な時代に必要な「答えのない問い」(正解が一つではない複雑な課題) に向き合う力を問うており、時代の変化に対応しているとご評価いただきました。

「正解のない問い」と共に生きるための「探究モード」(第2部)

第2部の講演では、「VUCA社会」(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性といった、予測不能な現代社会を象徴する言葉) に向き合うための「探究モード」の再考が行われました。

佐藤教授は、複雑化し「正解がない時代」 を生き抜くために、教員、生徒、そして社会全体に求められる「学びの作戦変更」について、深い洞察を提供されました。

特に、以下の専門用語と概念が、教職員の理解を深める鍵となりました。

- 探検モード(Exploration Mode): 探究活動を始める前の、内発的動機づけ(自らの内側から湧き出る意欲)の段階です。生徒が「ワクワク、ドキドキ」 といった心の揺さぶりを通じて、自分が本当に興味を持てるテーマ(自分の情熱) を見つけることが重要であり、教員にはその「遊び」の場をデザインする役割が求められます。

- ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability): 「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」。性急に結論を求めず、「モヤモヤ」 の中にいることができる力であり、探究モードを維持する上で欠かせません。

- WW型問題解決モデル(WW-Type Problem Solving Model): 川喜多二郎氏のW型(思考レベル⇄経験レベル)を基盤に、「STEP01 魅力発見 → STEP02 課題発見 → STEP03 解決策提案 → STEP04 解決策実行」を往還しながら、思考⇄経験/発散⇄収束を繰り返しすことで最適解を更新していく、佐藤教授が考案された統合的問題解決アプローチです。起点は生徒の内発的動機づけ(探検モード/わくわく/違和感/遊び)であり、過程では(観察帰納型探究⇄仮説演繹型探究)の両輪を意図的に行き来します。あわせて、本研修では「なんのための探究かを考え続ける」視点から、科学的探究アプローチの獲得としての「手段としての探究」だけでなく、内発的動機付けや参加と協働の保障を目指す「権利としての探究」、探究の運用能力の向上を目指す「目的としての探究」についても、佐藤教授から指摘がなされました。

- アブダクション(Abduction): 他者との対話や協働を通じて、既存の知識や仮説を組み合わせて新しい仮説やアイデアを生み出す思考プロセスです。共同的な探究の後半で、他者の視点を取り入れることにより、課題解決の質を飛躍的に高めることに繋がります。

- トレッキング型キャリア(Trekking-type Career): 目標を定めて一直線に進む「登山型」 ではなく、社会のニーズや経験に合わせて方向性を柔軟に調整し、自分らしく生きる道を発見していくキャリア観です。

さらに、佐藤教授から、多様な高校における、多様な探究実践事例の紹介がなされました。 その中で、日本の学校における探究活動が、実証に基づく機械論的アプローチに極度に偏っていることが指摘されました。そのため、探究目的と教科や学習活動特性に併せた異なるアプローチ(例えば、実践と改善を繰り返す批判論的アプローチなど)に配慮をすることについても、その重要性が指摘されました。

探究の日常化へ向けた教職員の変容

佐藤教授は、探究活動を深化させるためには、学校全体で探究を「日常化」し、教員自身も「探究モード」に変容することが必要だと強調されました。

今回の研修を通じて得られた学びは、来年度の新学科「共創科」の運用はもちろん、普通科を含む全ての教育活動における「生徒の主体性を最大化し、知的な修羅場体験(知恵と経験を総動員して課題解決に挑む経験) をデザインする」という教員の役割を再認識する契機となったと感じています。

本校は、今後も引き続きVUCA時代を切り拓く生徒たちと共に、教職員一同、探究への挑戦を加速させてまいります。

最後になりますが、佐藤真久先生、今回も素晴らしい研修をしていただきありがとうございました!

この記事を書いた人

純真高等学校 副校長 的野 陽