「それって、本当に生徒のため?」—教職員研修で見つめ直した“働き方”と“学校づくり”

7月3日(木)、純真高等学校では、教育研究家の妹尾昌俊先生をお招きして、「その教育、本当に生徒のため? 子どもたちも教職員もウェルビーイングな学校づくり」と題した教職員研修を行いました。

妹尾先生は、全国の学校現場で実践的なアドバイスを行っておられ、文部科学省の委員なども歴任されています。今回の研修では、先生の豊富な経験から、「生徒のため」と思ってやっていることが、本当にそうなのか、そして教職員自身がいきいきと働けているのか、あらためて見つめ直すきっかけをいただきました。

「なぜそれをやっているのか?」を考える

研修は、日々の仕事に対して「なぜ、それをやっているのか?」という問いを投げかけるところからスタートしました。

忙しすぎて立ち止まる時間もない。そんな私たちの姿を、妹尾先生は「刃を研ぐ時間がない木こり」にたとえられました。

このエピソードは、森の中で、刃が丸くなった斧で5時間も木を切り続けているきこりに、「少し休んで斧を研いだほうがいい」と助言すると、木こりは「忙しくてそんな時間はない!」と投げやりに答えるというものです。

まさに、この木こりのように日々の業務に追われてしまい、そもそもの目的や働き方を見直す余裕がなくなっている現状に、私たち自身も思い当たるふしがありました。

教職員の働き方を考える3つの視点

妹尾先生は、「教職員の多忙を放置してはいけない理由」として、3つの重要な観点を挙げてくださいました。

まず1つ目は、先生たち自身の健康と命に関わる問題です。

長時間労働は心身に深刻な負担を与え、うつや過労死といった危険性を高めることが明らかになっています。慢性的な睡眠不足は思考力や判断力を奪い、感情のコントロールを難しくし、つい生徒に対してもきつく言ってしまうということが発生するようです。

次に、教育の質と子どもたちへの影響です。

教員が疲れ切った状態では、創造的な授業や、生徒一人ひとりとの丁寧な関わりを持つことは困難です。教える側の余裕のなさは、学ぶ側にも連鎖します。良かれと思ってやっている長時間の部活動や与えすぎな課題によって生徒まで疲弊し、本来の学びを享受できなくなる可能性があります。これは決して理想の学校の姿ではないというご指摘です。

そして3つ目に指摘されているのは、人材確保の危機です。

「忙しすぎる職場」というイメージは、次世代の教員志望者を確実に遠ざけます。特に、女性教員志願者の減少は顕著であり、教育現場の多様性や持続可能性に関わる深刻な問題であり、管理職はこの点を特に意識して教員の働き方について考え直す必要があるとのことです。

印象的だった「それって、本当に生徒のため?」という問い

今回の研修で特に印象に残ったのは、「それって、本当に生徒のため?」という問いかけでした。行事、部活動、生徒指導……「当たり前」と思って続けてきたことが、実は子どもたちのためになっていないかもしれない。そのように考えると、日々の仕事の意味をもう一度見直す必要があると感じました。

たとえば修学旅行。「その目的や意義は明確でしょうか?」「家庭への負担はどうか?」「先生の体力や健康は大丈夫?」 こうした問いを立てることで、今のやり方に改善の余地があるかもしれないと気づかされました。

また、部活動についても、練習時間が長すぎたり、休みが少なかったりすることで、生徒のケガや燃え尽き症候群につながる危険性もあるそうです。大人がよかれと思ってやっていることでも、「ずっとスポーツを好きでいてくれる」ような関わり方ができているかどうか、見直す必要があるのかもしれません。

現実と理想の24時間を書き出して気づいたこと

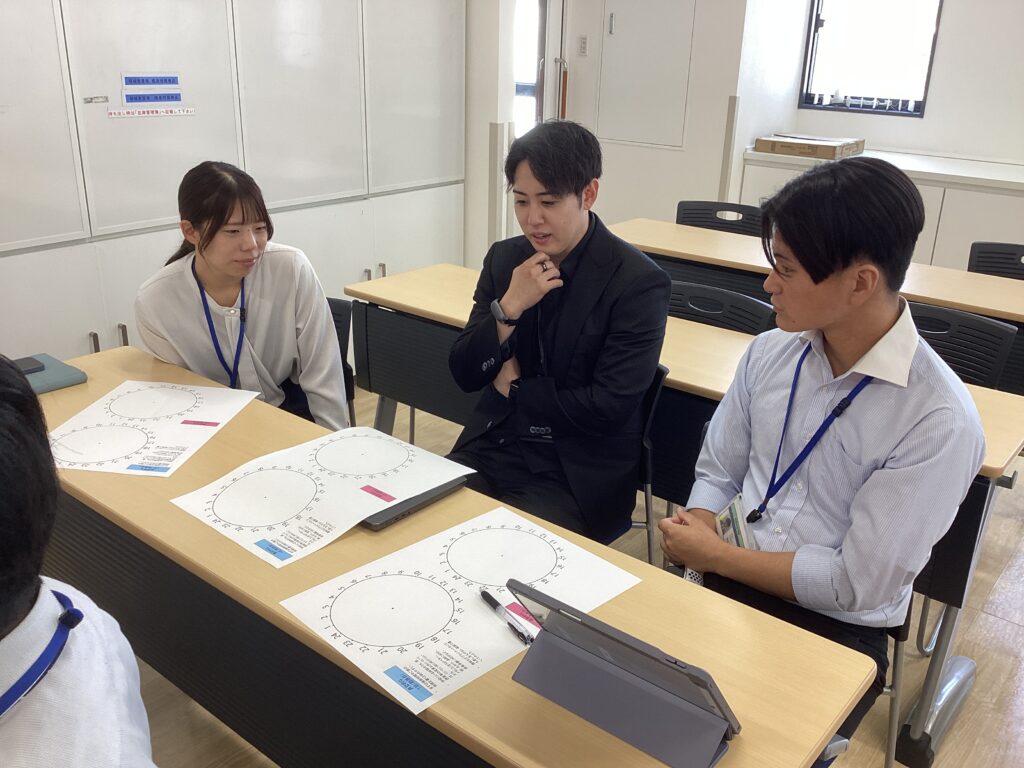

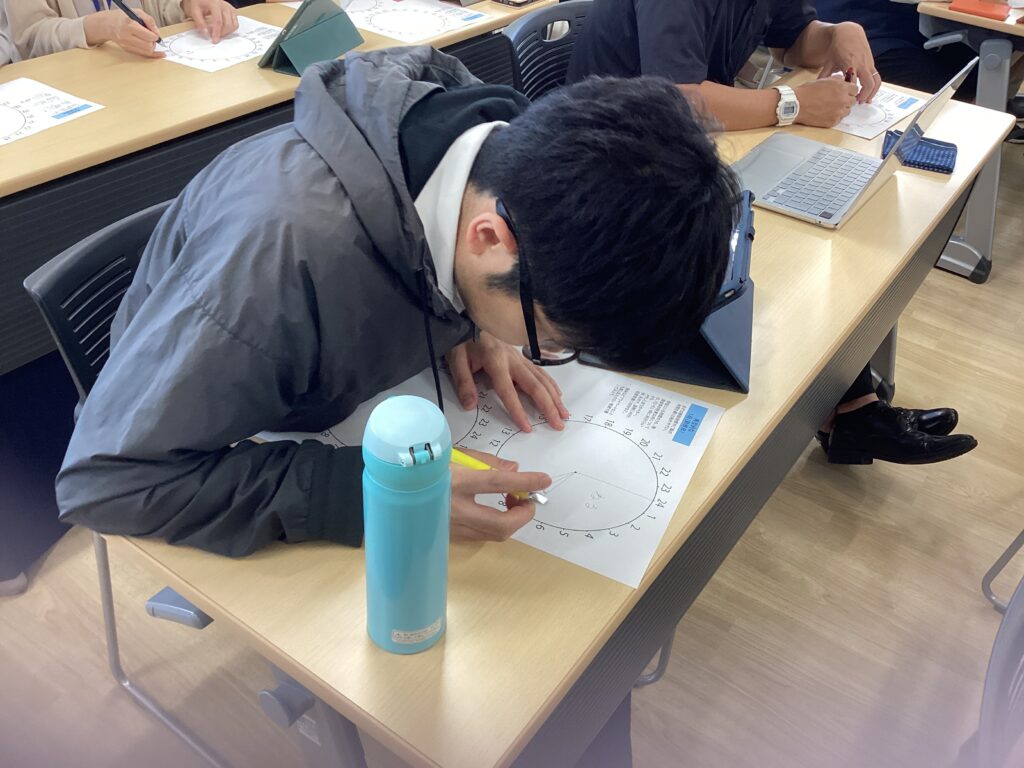

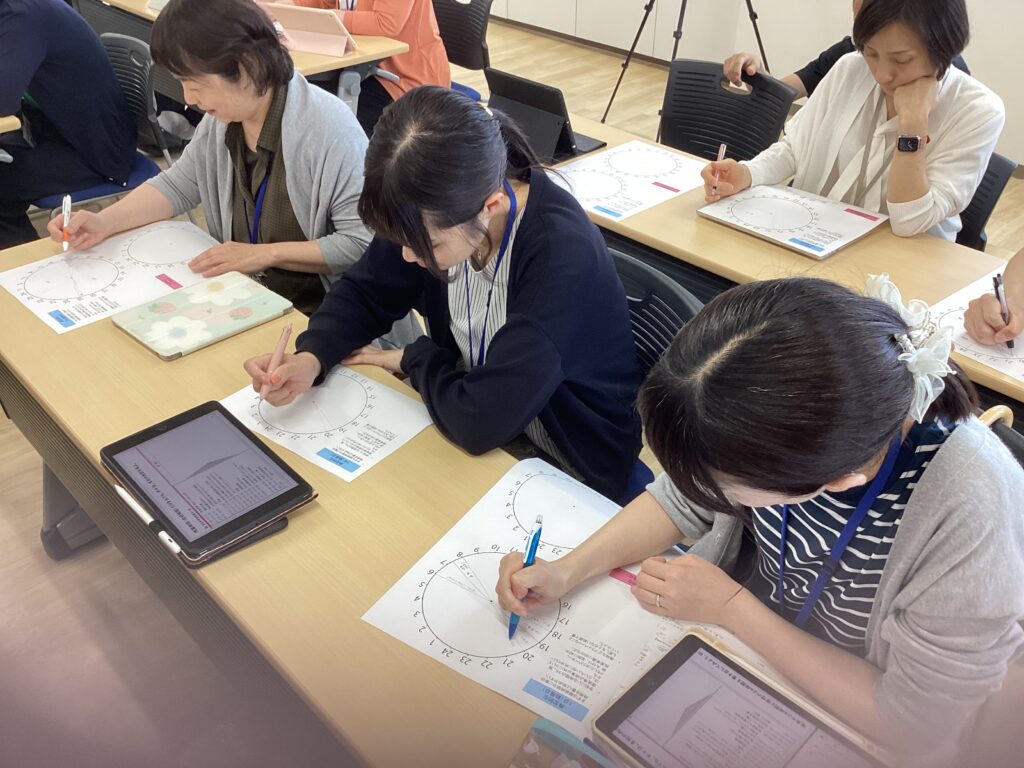

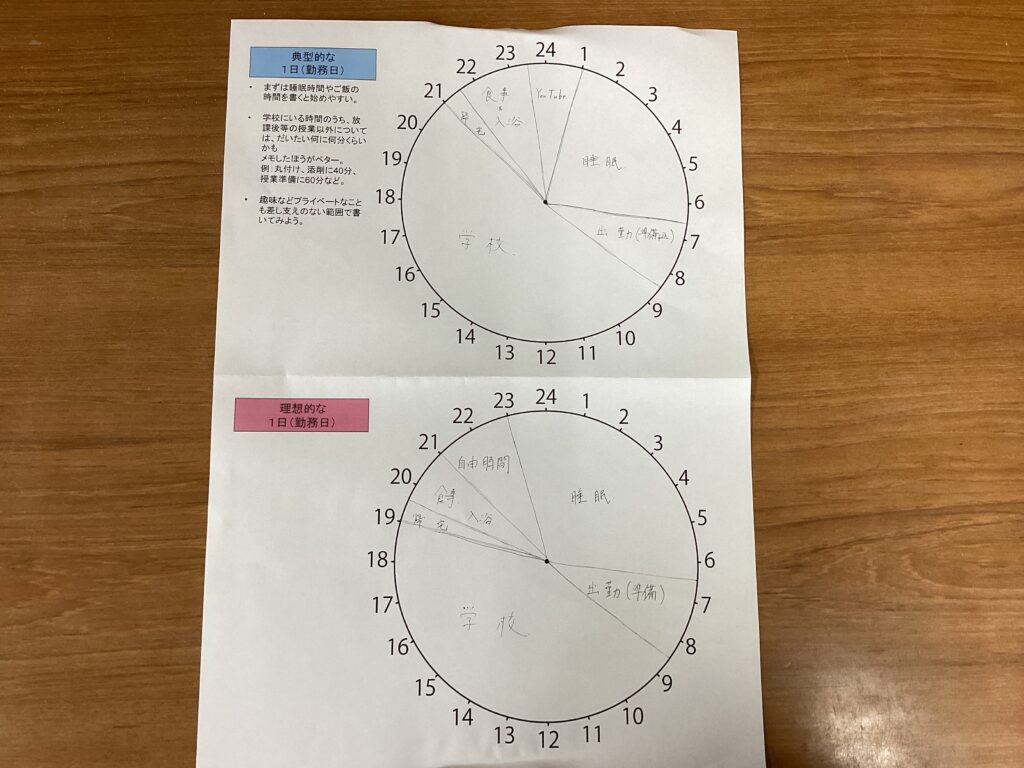

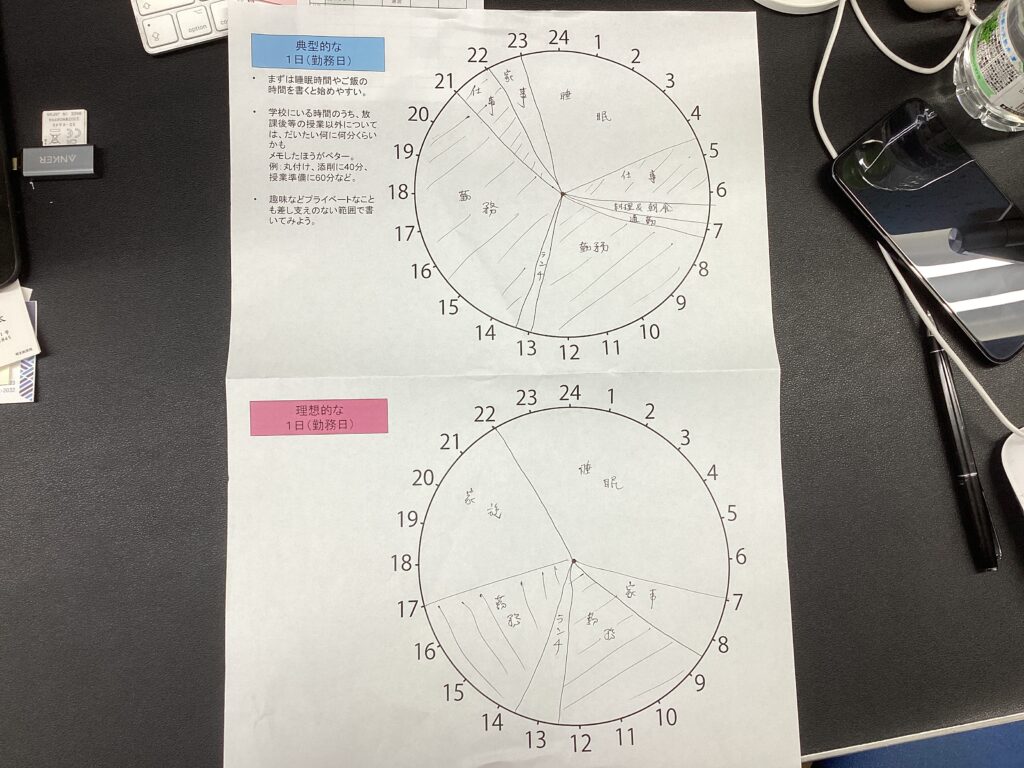

研修では、自分の1日の過ごし方を「24時間スケジュール」として書き出すワークも行いました。これをグループで共有することで、「同じ教員でも、こんなに生活スタイルが違うんだ!」という発見があり、お互いを理解するきっかけになりました。

このように、自分の時間を可視化した上で、自分が理想とする1日を考えることで、「何に時間をかけているか」「何にもっと時間を使いたいか」が明確になり、働き方を見直す第一歩になりました。

研修を受けた校長より「誰もが幸せを感じる学校を目指して」

研修後、学校として以下の内容に着手することを決めました。

・退勤時間が業務終了時刻を過ぎている教職員へのヒアリング調査

・エンゲージメントサーベイの実施(働きがいの可視化)

・職員室の管理職スペース廃止、オープンスペースとして再整備

・学校が抱える課題リスト作成チームの結成

・社労士との連携による勤務時間と在校可能時間の整理と「残業」の定義とその扱いについての議論開始

「ヒアリング調査」と「エンゲージメントサーベイ」では、見えていない現場の実情と働きがいを把握します。残業の背景には業務量以外にも様々な要因があり、一人ひとりに寄り添った支援が必要だと感じています。

「職員室の環境改善」は、働く環境も働き方に大きく影響するという視座を今回学びました。今できることから少しずつ働く場としての環境整備に着手します。

「課題リスト作成チーム」により学校全体の問題を体系的に整理し、社労士との連携で法的な観点からも適正な労働環境を整備していきます。出来るだけ、現場の先生方が思っていること、感じていることを言える環境を目指します。

これらの取り組みから、少しずつでも私が目指している「先生も生徒も幸せを感じられる学校の実現」に向けて、進めていきます。

最後に

今回の研修は、私たち教職員にとって、とても大きな気づきと学びがありました。「先生たちが元気じゃないと、生徒も元気になれない」。そうあらためて感じました。

純真高等学校はこれからも、「教職員のウェルビーイング」と「生徒一人ひとりの成長」が両立できる学校づくりを目指し、日々の「当たり前」に目を向けながら、一歩ずつ前に進んでいきます。

投稿者プロフィール

- 「夢Link」サポーター

-

「夢Link」って?

「夢Link」は、中学生のみなさんの“夢(進路)”と高校をつなぐサポーターです。

私たちは、中学校と高校をつなぐ“架け橋”になることを目指しています。

進路は、中学生のみなさんにとって夢への大切な第一歩です。

「夢Link」は、中学生のみなさんの夢(進路)と、それを応援してくれる人や学校をつなげるお手伝いをしています。