第4回職員研修ブログ:学校はこの問いにどう向き合うのか -「ジェンダー」をめぐる職員研修から考える-

純真高校校長の小澤です。

2025年12月3日、今年度第4回目となる職員研修を開催しました。

テーマは「ジェンダー」。講師には、京都府立高校教員であり、人権教育の実践者として40年以上現場に立ち続けてこられた土肥いつき先生をお招きしました。

難しいテーマでありながら、土肥先生のユーモアとエネルギーにあふれたお話に、会場全体が引き込まれた時間だったと思います。笑い声が上がりつつも、その一つひとつの言葉が胸に刺さり、親しみやすい語りの中に、決して軽くは流せない問いがあった。そんな濃密な90分でした。

「数学の先生」であり「人権教育の専門家」

まず、強く印象に残ったのは、土肥先生ご自身の歩みでした。

「京都府立J高校の教員でございます。京都にはJ高校が2校ありまして、それの“勉強が苦手なほう”です」

そんな自己紹介に、会場がふっと和む場面もありましたが、続くお話は決して軽いものではありませんでした。

土肥先生の人権教育の実践は、常に当事者の声に耳を傾けることから始まってきました。

在日コリアンの生徒との出会いを契機に、本名を名乗ることを含め、生徒が自らのルーツについて語れる学校の在り方を模索してきたことが紹介されました。また、就職差別の歴史を教材化し、高校教員自身が差別的慣行を変えてきた歩みを通して、「社会は変えられる」という確かなメッセージを生徒に届けてきた実践が語られました。

さらに、沖縄の人権学習では、「なぜ」という問いを重ね、その背景にある本土側のまなざしそのものを問い続けてきたと言います。こうした実践と、教員として働きながら研究を重ねてきた歩みが重なり合い、今回の「性の多様性」をめぐる問いへとつながっているように感じました。

セクシュアリティは「一部の人の問題」ではない

今回の研修は、「セクシュアリティは一部の“特別な人”に関わる問題ではなく、この場にいる私たち一人ひとりに関わる問題である」という視点から始まりました。

土肥先生は、セクシュアリティを、単に性的少数者を理解するための知識としてではなく、「私たち自身の生き方と切り離せないもの」として捉え直すことの重要性を丁寧に示されました。

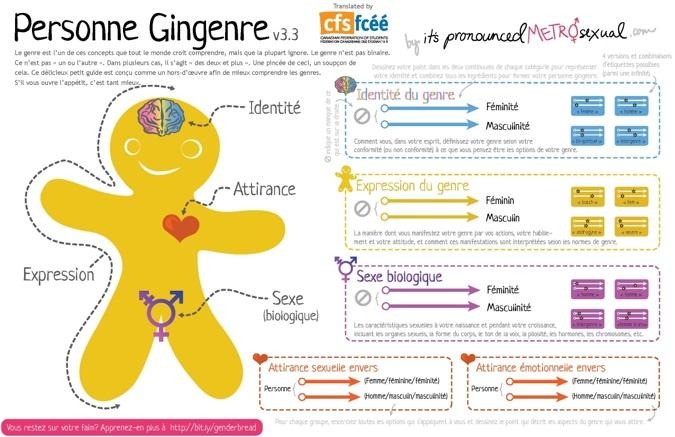

具体的には、セクシュアリティをまずは「身体の性」、「性自認」、「社会的性・性表現」、「性的指向」という4つの要素から説明されました。それぞれが重なり合いながら、一人ひとり異なるかたちを取っていること。そして、そのどれもが「男か女か」「異性愛か同性愛か」といった単純な二項対立では語り切れない、連続したグラデーションとして存在していること、さらに4つの要素では説明しきれない存在を包摂するために「恋愛的指向」や「出生時に割り当てられた性別」といった新たな要素が加わっていくことが、レジュメや「ジェンダーブレッド・パーソン」を通して示されました。

(引用元)https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGenderbread_Person_v4_POSTER_18x30.pdf

ここで繰り返し語られていたのは、

「私たち一人ひとりが、性の当事者である」というメッセージでした。

LGBTsを「どこかにいる誰か」の話として捉えるのではなく、教室に立つ自分自身の言葉遣いや視線、日々の何気ない判断も含めて考えていくこと。その姿勢こそが、今回の研修全体を通して示されていた大切な視点だったように感じています。

性は多様である。しかし、その間に権利の不平等がある

今回の研修で、もう一つ強く心に残った言葉があります。

「性は多様である。しかし、その間に権利の不平等がある。」

多様性の話は、「みんな違ってみんないい」で終えようと思えば、心地よく完結させることができます。しかし土肥先生は、そこで立ち止まり、LGBTsの生徒たちが実際に抱えている困難を、冷静に、そして具体的に示されました。

例えば、クラスの中にも一定数は存在しているはずなのに、ほとんど見えないままにされている現実。本当のことを言えず、日常的に小さな嘘を重ねながら自己否定感を深めていく姿。同性婚が認められていないことで、医療や相続、公営住宅など、生活のさまざまな場面で不利益を被っている事実。

こうした話は、正直なところ、これまで正面から向き合ってこなかったテーマかもしれません。しかし、「学習指導要領に書いていないから」「自分の学校にはいないから」という捉え方そのものが、すでに現実を正しく捉えていない認識であることに、気づかされた時間でもありました。

「性別で人を分ける」学校システムへの問い

本研修の核心は、トランスジェンダーの子どもたちが直面する困難を通して、学校というシステムそのものを問い直す点にありました。

トイレ、更衣室、名簿、制服、グループ分け、進路指導。

私たちが当たり前のように運用してきた「男女別」という仕組みが、実は子どもたちにとって、日々を生き抜くための工夫を強いるものになっているという現実があります。

家で済ませて学校ではトイレに行かない。

多目的トイレだけを使うことで、望まない形で周囲に知られてしまう不安を抱える。

割り当てられた性別のトイレに我慢して入る。

性自認に沿ったトイレに入る勇気を振り絞る。

本来誰でも使えるはずの多目的トイレの使用に際して許可が必要とされる

ときには診断書を持ち歩き、自分の存在を説明せざるを得ない。

こうした状況を、土肥先生は「マッチポンプ」という言葉で表現されました。学校が制度として男女二分法を強化し、その結果生まれた苦しみに対して個別の配慮を行う。その構図自体が、問題を個人に押し付けてしまっているのではないか、という問いです。

教員一人ひとりの姿勢や工夫が大切であることは言うまでもありません。しかし同時に、それだけでは解決できない問題があり、学校としての仕組みや在り方を見直すことが不可欠なのだと感じました。

校長としての思いと、これからの一歩

正直に申し上げます。

研修を終えて私の中に残ったのは、「明確な理解」というよりも、「簡単には整理しきれない問い」でした。

無意識のうちに、人を男性か女性かで分類しようとしている自分。

シスジェンダーであること、異性愛者であることを「当たり前」としてきた自分。

こうした振る舞いは、学校や社会の中で自然なものとして身につけてきた前提の上に成り立っていたのだと、気づかされました。

土肥先生は、「『あいだ』があっていいじゃないか」という言葉を紹介されました。二者択一では捉えきれない、人のあり方があること。その揺れや幅を、そのまま認める社会や学校をどうつくるのかが、私たちに問われているのだと思います。

この研修を通して、「すぐに答えを出すこと」よりも、「問い続けること」こそが、今の私にとってやるべきことなのだと感じています。

投稿者プロフィール

- 純真高等学校校長

最新の投稿

お知らせ2026年1月8日2026年最初の校長講話

お知らせ2026年1月8日2026年最初の校長講話 校長Blog2025年12月18日『トランスジェンダー生徒と学校』をめぐる読書会 -第4回職員研修(第2部)のレポート-

校長Blog2025年12月18日『トランスジェンダー生徒と学校』をめぐる読書会 -第4回職員研修(第2部)のレポート- 校長Blog2025年12月17日第4回職員研修ブログ:学校はこの問いにどう向き合うのか -「ジェンダー」をめぐる職員研修から考える-

校長Blog2025年12月17日第4回職員研修ブログ:学校はこの問いにどう向き合うのか -「ジェンダー」をめぐる職員研修から考える- お知らせ2025年8月7日本校の教育改革の取り組みが教育専門誌「キャリアガイダンス」に掲載されました

お知らせ2025年8月7日本校の教育改革の取り組みが教育専門誌「キャリアガイダンス」に掲載されました